月別一覧

水源地「貝沼」(かいぬま)

噴火で出来たカルデラ湖です。

豊かな森が育む水と、

湖底からの湧き水で潤います。

山の農場だより

660件

田んぼが黄金色に染まって来て、栗は収獲期を迎えました。

茄子が美味しくなり、栗が収獲出来るようになると、秋だな~と実感します。

我が家の田んぼの隣に、栗の木が有ります。

写真奥が栗の木です。

栗が落ち始めると、それを待っていたかのように熊が現れます。

栗の木をよく見ると、

これは、熊が栗の木に登って栗を食べた跡です。

木の上に座るための棚を作り、そこで栗を収獲して食べます。

さて、熊は、栗をどのようにして食べるのでしょう。

ワイルドに皮付のまま食べそうですが、栗の皮を上手に剝いて食べるんですよ。

生の栗の皮を剝くのって結構大変です。

どうやって剝いているのだろうと思うぐらい、綺麗な皮が落ちています。

今は田んぼの草刈りをしているのですが、草刈り機で大きな音を立てている人間も襲われる事例が有ります。

メス熊と間違って襲うことがあるとのことですが、どうやったら間違うのでしょうね~。

気を付けるにも気を付けようも無いのですが、この時期、林の近くの田んぼは、ちょっと警戒して草刈りをしています。

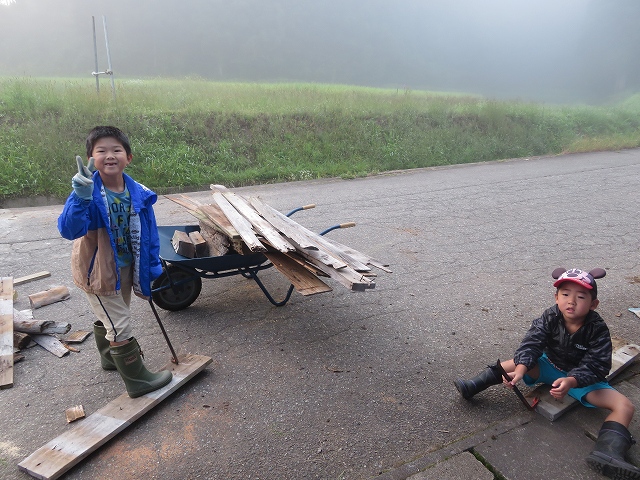

仕事でへとへとになって帰っても、子供たちの「遊ぼ―」攻撃が待っています。

大変ですが、良い気分転換になり、楽しみでもあります。

茄子が美味しくなり、栗が収獲出来るようになると、秋だな~と実感します。

我が家の田んぼの隣に、栗の木が有ります。

写真奥が栗の木です。

栗が落ち始めると、それを待っていたかのように熊が現れます。

栗の木をよく見ると、

これは、熊が栗の木に登って栗を食べた跡です。

木の上に座るための棚を作り、そこで栗を収獲して食べます。

さて、熊は、栗をどのようにして食べるのでしょう。

ワイルドに皮付のまま食べそうですが、栗の皮を上手に剝いて食べるんですよ。

生の栗の皮を剝くのって結構大変です。

どうやって剝いているのだろうと思うぐらい、綺麗な皮が落ちています。

今は田んぼの草刈りをしているのですが、草刈り機で大きな音を立てている人間も襲われる事例が有ります。

メス熊と間違って襲うことがあるとのことですが、どうやったら間違うのでしょうね~。

気を付けるにも気を付けようも無いのですが、この時期、林の近くの田んぼは、ちょっと警戒して草刈りをしています。

仕事でへとへとになって帰っても、子供たちの「遊ぼ―」攻撃が待っています。

大変ですが、良い気分転換になり、楽しみでもあります。

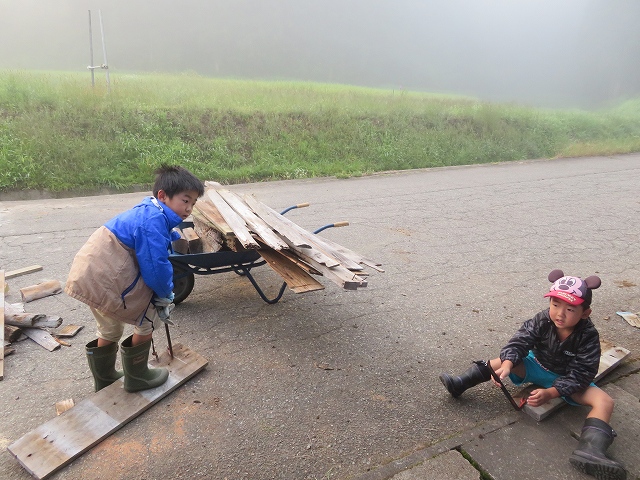

朝、小屋の改修工事で出た木材を薪にする作業をしていたところ、子供たちが出てきてお手伝いしてくれました。

子供たちに頼んだ仕事は、木材に刺さったままの釘を抜く作業です。

釘を抜いて、切って薪にします。

この日は、ガスが掛かって真っ白。そして寒い!

朝夕寒く、すっかり秋になってしまいました。

農作業も忙しくなりますし、冬に向けた冬支度も進めなければならない季節です。

ついこの前、やっと雪が消えたと思ったのに、もう冬支度です。

子供たちに頼んだ仕事は、木材に刺さったままの釘を抜く作業です。

釘を抜いて、切って薪にします。

この日は、ガスが掛かって真っ白。そして寒い!

朝夕寒く、すっかり秋になってしまいました。

農作業も忙しくなりますし、冬に向けた冬支度も進めなければならない季節です。

ついこの前、やっと雪が消えたと思ったのに、もう冬支度です。

ようやく、私の夏休みの工作が完成しました。

下地までは自分で作り、コンクリートは友達に頼みました。

コンクリートを均すのを職人さんにお願いする予定でしたが、

コンクリート圧送をしている友達に均すのも頼んだら、快く引き受けてくれました。

コンクリート圧送の仕事をしているからと言って、コンクリートを均せるものでも有りません。

でも、この友達は、自分の家を建てる時に基礎を自分で作っているので、頼んでみたのです。

下地は、こんな感じです。

下地は丁寧に作りました。

コンクリートを平らにしても、コンクリートが乾いたときに下地が現れます。

コンクリートの水分が抜けたとき、下地の深いところは深く、浅いところは高くなります。

田んぼも同じで、代かきで平らにしても、乾くと高低差が大きく出てきます。

乾いた状態で平らにして置ければ、田んぼの環境を均一に出来、作業効率や稲の出来が違ってきます。

コンクリートを流し込んで完成です。

友達の仕事は予想以上で、職人レベルの仕上がりです。

ようやく、今年の夏休みの工作が完成しました。

これから、秋作業のスタートです。

アロニアの収獲、田んぼの畔の草刈り、セリの植付け、田んぼのヒエ取りと続きます。

夏休みの工作で後回しにしたブルーベリー畑の後片付けと、春の育苗土の準備もあります。

夏休みが長くなった分、稲刈りまでのスケジュールが詰まってしまいました。

さて、一つ一つ片づけます。

下地までは自分で作り、コンクリートは友達に頼みました。

コンクリートを均すのを職人さんにお願いする予定でしたが、

コンクリート圧送をしている友達に均すのも頼んだら、快く引き受けてくれました。

コンクリート圧送の仕事をしているからと言って、コンクリートを均せるものでも有りません。

でも、この友達は、自分の家を建てる時に基礎を自分で作っているので、頼んでみたのです。

下地は、こんな感じです。

下地は丁寧に作りました。

コンクリートを平らにしても、コンクリートが乾いたときに下地が現れます。

コンクリートの水分が抜けたとき、下地の深いところは深く、浅いところは高くなります。

田んぼも同じで、代かきで平らにしても、乾くと高低差が大きく出てきます。

乾いた状態で平らにして置ければ、田んぼの環境を均一に出来、作業効率や稲の出来が違ってきます。

コンクリートを流し込んで完成です。

友達の仕事は予想以上で、職人レベルの仕上がりです。

ようやく、今年の夏休みの工作が完成しました。

これから、秋作業のスタートです。

アロニアの収獲、田んぼの畔の草刈り、セリの植付け、田んぼのヒエ取りと続きます。

夏休みの工作で後回しにしたブルーベリー畑の後片付けと、春の育苗土の準備もあります。

夏休みが長くなった分、稲刈りまでのスケジュールが詰まってしまいました。

さて、一つ一つ片づけます。

今年の夏休みの工作は、作業場の床の改修です。

床板の凹みが大きくなってきましたので、床を撤去してコンクリートを打つことにしました。

案の定、床板を剥いで見ると、あっちこっちの材木がボロボロになっていました。

腐った材木は捨てるしかありませんが、その他の材木は薪にします。

床板に栗の木を使っている部分がありましたので、栗板はキープしておきます。

栗板は腐りにくく丈夫なので、土留め板にしたり杭にしたりすることが出来ます。

材木や基礎石を撤去し、地盤を固めて、砂利を入れて固めて、コンクリートを打ちます。

コンクリートも自分で出来ますが、仕上がり優先で、職人さんにお願いする予定です。

床板の凹みが大きくなってきましたので、床を撤去してコンクリートを打つことにしました。

案の定、床板を剥いで見ると、あっちこっちの材木がボロボロになっていました。

腐った材木は捨てるしかありませんが、その他の材木は薪にします。

床板に栗の木を使っている部分がありましたので、栗板はキープしておきます。

栗板は腐りにくく丈夫なので、土留め板にしたり杭にしたりすることが出来ます。

材木や基礎石を撤去し、地盤を固めて、砂利を入れて固めて、コンクリートを打ちます。

コンクリートも自分で出来ますが、仕上がり優先で、職人さんにお願いする予定です。

今年は、好天に恵まれ、いつもより早く稲穂が出てきました。

でも、猛暑日から一転、急に冷え込んで来てしまいました。

今後の天気予報も雨続きで、気温も低い日が続きそうです。

稲の花が咲く時期は、天候の影響を受けやすい時期なので心配です。

息子も、稲を見舞います。本当はイモリ探しですけどね。

でも、猛暑日から一転、急に冷え込んで来てしまいました。

今後の天気予報も雨続きで、気温も低い日が続きそうです。

稲の花が咲く時期は、天候の影響を受けやすい時期なので心配です。

息子も、稲を見舞います。本当はイモリ探しですけどね。

稲の穂が出始めました。

稲の穂は株元で出来、成長しながら茎の中を通って押し出されます。

稲穂が茎の中で育っている時は、妊婦さんのように茎が膨らんで太くなっています。

稲の穂が出ると、茎はスリムになります。

朝の田んぼです。

朝日に稲の露が輝いて綺麗ですよ。

この時期は、田んぼの水管理ぐらいなので、屋根のペンキ塗りをしています。

兎に角暑い。それに、靴を履いていても足の裏が熱いんです。

秋作業に向けて体調を整えているところですが、雪で傷んだ屋根の修復や、山の下刈り、来年の育苗土の準備など、夏にやっておかなければならない仕事が盛り沢山です。作業小屋の修繕もあるので、結構ハードな日々です。

稲の穂は株元で出来、成長しながら茎の中を通って押し出されます。

稲穂が茎の中で育っている時は、妊婦さんのように茎が膨らんで太くなっています。

稲の穂が出ると、茎はスリムになります。

朝の田んぼです。

朝日に稲の露が輝いて綺麗ですよ。

この時期は、田んぼの水管理ぐらいなので、屋根のペンキ塗りをしています。

兎に角暑い。それに、靴を履いていても足の裏が熱いんです。

秋作業に向けて体調を整えているところですが、雪で傷んだ屋根の修復や、山の下刈り、来年の育苗土の準備など、夏にやっておかなければならない仕事が盛り沢山です。作業小屋の修繕もあるので、結構ハードな日々です。

中干を完了した田んぼから、再度、水を入れ始めました。

今日は、素晴らしい青空です。

田んぼに水を入れ始めたら、くちばしの長い、「オオハシシギ」(多分)がやってきました。

この辺で見かける事の無い鳥なのですが、当農場の田んぼがエサ場になっているようです。

先日、地域の子供会でカヌー体験に行って来ました。

遊んでベッドから落ちて鎖骨を骨折しているため、パドルを持つ予定ではなかったのですが、無理しなければ漕げていました。

息子にとっては、この後の夕食会の時におやつ食べ放題だったのが楽しかったようです。

仕事が一段落したので、息子たちを海に連れて行きました。

平日だったので、プライベートビーチ状態でした。

小砂川海水浴場は小さな海水浴場ですが、鳥海山の伏流水が湧き出ていて水が綺麗で岩場もあり、海遊びが楽しめます。

昨日は、タコを取り逃がしたので、今度はヤスを持って行こうと思います。

カニは、30匹ぐらい捕まえました。

砂浜が駐車場で、波打ち際に車を止めると物を運ばなくても良いのが楽です。

車から海まで、徒歩10歩ぐらいです。

シャワーの場所に車を横付け出来るのも楽ですよ。

今日は、素晴らしい青空です。

田んぼに水を入れ始めたら、くちばしの長い、「オオハシシギ」(多分)がやってきました。

この辺で見かける事の無い鳥なのですが、当農場の田んぼがエサ場になっているようです。

先日、地域の子供会でカヌー体験に行って来ました。

遊んでベッドから落ちて鎖骨を骨折しているため、パドルを持つ予定ではなかったのですが、無理しなければ漕げていました。

息子にとっては、この後の夕食会の時におやつ食べ放題だったのが楽しかったようです。

仕事が一段落したので、息子たちを海に連れて行きました。

平日だったので、プライベートビーチ状態でした。

小砂川海水浴場は小さな海水浴場ですが、鳥海山の伏流水が湧き出ていて水が綺麗で岩場もあり、海遊びが楽しめます。

昨日は、タコを取り逃がしたので、今度はヤスを持って行こうと思います。

カニは、30匹ぐらい捕まえました。

砂浜が駐車場で、波打ち際に車を止めると物を運ばなくても良いのが楽です。

車から海まで、徒歩10歩ぐらいです。

シャワーの場所に車を横付け出来るのも楽ですよ。

田んぼを一旦乾かす中干(なかぼし)を始めました。

肥料を使用していないため稲の生育が緩慢なので、通常の栽培方法より20日ぐらい遅くスタートです。

中干は、田んぼの土を固めて稲刈り作業をしやすくするために行います。

このまま水を入れ続けて秋に乾かそうと思っても、土は乾きません。

昔、試しに中干をしなかったところ、どんなに天気が良くても乾かず、稲刈り作業が散々な状況になってしまいました。

もちろん、地域や田んぼの状況によって違ってきますが、当地の気候では中干が欠かせない作業になります。

また、中干は、稲の根を健全に保つために必要な作業でもあります。

稲わらなど、田んぼの土の中の有機物が分解される過程でガスが発生します。

このガスは稲の根にとって良く無いガスで、根っこを腐らせたりします。

土を乾かすことで、土中のガスが抜け、根っこが伸び易くなります。

中干後は、水を出し入れしながら根っこを健全に保つような水管理をして行きます。

まだ草取り中のため中干開始していない田んぼも、今日で草取りを終わらせて中干を開始する予定です。

来週からは、田んぼの畔の草刈りです。

連日30℃以上の好天日が続き、日中の作業は暑さとの闘いでもあります。

それでも夜は涼しく、寝苦しくて扇風機を使用したのは2日間だけなので、思ったり疲れが溜まりません。

何とか夏を乗り切ります。

肥料を使用していないため稲の生育が緩慢なので、通常の栽培方法より20日ぐらい遅くスタートです。

中干は、田んぼの土を固めて稲刈り作業をしやすくするために行います。

このまま水を入れ続けて秋に乾かそうと思っても、土は乾きません。

昔、試しに中干をしなかったところ、どんなに天気が良くても乾かず、稲刈り作業が散々な状況になってしまいました。

もちろん、地域や田んぼの状況によって違ってきますが、当地の気候では中干が欠かせない作業になります。

また、中干は、稲の根を健全に保つために必要な作業でもあります。

稲わらなど、田んぼの土の中の有機物が分解される過程でガスが発生します。

このガスは稲の根にとって良く無いガスで、根っこを腐らせたりします。

土を乾かすことで、土中のガスが抜け、根っこが伸び易くなります。

中干後は、水を出し入れしながら根っこを健全に保つような水管理をして行きます。

まだ草取り中のため中干開始していない田んぼも、今日で草取りを終わらせて中干を開始する予定です。

来週からは、田んぼの畔の草刈りです。

連日30℃以上の好天日が続き、日中の作業は暑さとの闘いでもあります。

それでも夜は涼しく、寝苦しくて扇風機を使用したのは2日間だけなので、思ったり疲れが溜まりません。

何とか夏を乗り切ります。

田植が終わってから、ずっと田んぼの除草作業をしています。

今は、稲株と稲株の間、株間の除草作業をしています。

列間を除草しても、株間の雑草が残ります。

株間を除草器具でせっせと除草して行きます。

左が除草済み、右側が除草前です。

一つ一つの株間を除草して行くので、膨大な時間が掛かります。

これくらいの雑草と思うかもしれませんが、ここを残しておくと、稲は雑草に飲み込まれてしまいます。

次の写真の中央部に赤い草が見えます。

この小さい草は、稲刈り頃になると稲より高く成長し、太くて硬い茎の大きいヨモギのようになります。

この写真のころより雑草が大きく成長し、除草スピードが落ちてきています。

少しでも早く終わらせたいのですが、どんどんゴールが遠ざかる感じです。

株間除草は、あと1週間掛かる見込みです。ふ~。

その後、条間2回目の除草、手取り除草と続きます。

それが終われば、3回目の畔の草刈りです。

雑草との格闘が続きます。

今は、稲株と稲株の間、株間の除草作業をしています。

列間を除草しても、株間の雑草が残ります。

株間を除草器具でせっせと除草して行きます。

左が除草済み、右側が除草前です。

一つ一つの株間を除草して行くので、膨大な時間が掛かります。

これくらいの雑草と思うかもしれませんが、ここを残しておくと、稲は雑草に飲み込まれてしまいます。

次の写真の中央部に赤い草が見えます。

この小さい草は、稲刈り頃になると稲より高く成長し、太くて硬い茎の大きいヨモギのようになります。

この写真のころより雑草が大きく成長し、除草スピードが落ちてきています。

少しでも早く終わらせたいのですが、どんどんゴールが遠ざかる感じです。

株間除草は、あと1週間掛かる見込みです。ふ~。

その後、条間2回目の除草、手取り除草と続きます。

それが終われば、3回目の畔の草刈りです。

雑草との格闘が続きます。

田植えが終わって、休む間もなく田んぼの除草作業をしています。

まずは、鉄のチェーンをすだれ状につけたものを引っ張ります。

田んぼの表面を軽く削って、生えてきたばかりの雑草を埋め込んだり、浮かせたりします。

25kgぐらいあるので、とても大変です。

まずは、これを田植後1週間目と2週間目の2回やります。

その後、除草機を押す作業をして行きます。

今は、コイやフナが産卵のため岸によって来ているので、子供たちを連れて貝沼に見に行きました。

1m以上のコイが岸によって来ているので、息子が網ですくおうとしています。

あの、でっかい魚食べたいと言いながら、何とか捕ろうとしています。

田んぼでカエルを見つけた息子。

息子 「お父さんカエル見つけた。届かないからカエル捕って。」

父 「カエルさん一緒に遊ぼって言えば、来るかもよ。」

息子 「言ったけど来ないよ。」

父 「そうか、来ないか。」

息子 「カエルさんがこーろんだ。」「カエルさんがこーろんだ。」

だるまさんが転んだのカエルバージョンで、カエルさんと遊びだした息子。

父 大笑い。「どっちが勝った。」

息子 「カエルさん動かない。」

父 「そうか、カエルさんの勝ちか。」

息子のお陰で、仕事の疲れが吹っ飛びました。

さて、やるぞ。

まずは、鉄のチェーンをすだれ状につけたものを引っ張ります。

田んぼの表面を軽く削って、生えてきたばかりの雑草を埋め込んだり、浮かせたりします。

25kgぐらいあるので、とても大変です。

まずは、これを田植後1週間目と2週間目の2回やります。

その後、除草機を押す作業をして行きます。

今は、コイやフナが産卵のため岸によって来ているので、子供たちを連れて貝沼に見に行きました。

1m以上のコイが岸によって来ているので、息子が網ですくおうとしています。

あの、でっかい魚食べたいと言いながら、何とか捕ろうとしています。

田んぼでカエルを見つけた息子。

息子 「お父さんカエル見つけた。届かないからカエル捕って。」

父 「カエルさん一緒に遊ぼって言えば、来るかもよ。」

息子 「言ったけど来ないよ。」

父 「そうか、来ないか。」

息子 「カエルさんがこーろんだ。」「カエルさんがこーろんだ。」

だるまさんが転んだのカエルバージョンで、カエルさんと遊びだした息子。

父 大笑い。「どっちが勝った。」

息子 「カエルさん動かない。」

父 「そうか、カエルさんの勝ちか。」

息子のお陰で、仕事の疲れが吹っ飛びました。

さて、やるぞ。

田植えが無事終了しました。

休む間もなく、すぐに1回目の除草作業を進めています。

とりあえず、田植が終わるとホッとします。

今年の田植えは、とても寒い田植えでした。

昨年は、ワイシャツ姿で汗を流しながらの田植えでしたが、

今年は寒くて雨の日も多く、ワイシャツ、フリース2枚、ヤッケ、カッパを着ての作業でした。

機械に乗っていると体を動かさないので寒いのです。

田植えが終わってから、ようやく暖かくなってきたので、挽回してくれたらと願っています。

休む間もなく、すぐに1回目の除草作業を進めています。

とりあえず、田植が終わるとホッとします。

今年の田植えは、とても寒い田植えでした。

昨年は、ワイシャツ姿で汗を流しながらの田植えでしたが、

今年は寒くて雨の日も多く、ワイシャツ、フリース2枚、ヤッケ、カッパを着ての作業でした。

機械に乗っていると体を動かさないので寒いのです。

田植えが終わってから、ようやく暖かくなってきたので、挽回してくれたらと願っています。

雨続きで中断していた田んぼの仕事が再開しました。

今は、田んぼを耕しています。

この先数日、お天気が良さそうなので、1回目の耕起作業は順調に進みそうです。

ブルーベリーの蕾が大きくなってきました。

雪による枝折れで、収穫量は大幅に少なくなってしまいそうです。

タンポポは満開です。

ブルーベリー畑の隣の休耕畑は、栽培してるかのように沢山のタンポポが生えていましたが、

今年は、極僅かしか咲いていません。

ネズミに食べられたのだろうか?

ブルーベリー畑の土手に、草刈り作業用の道を付けました。

これを「犬ばしり」と言います。

写真ではそれほどの斜面に見えないかも知れませんが、立っていられないくらいの斜度です。

草刈りをする時、スパイクを付けても滑り落ちることがあるので、足場を作りました。

ここに限りらず、当地の農地の土手はこんな感じです。

若くもなくなってきましたので、作業時の安全性を高めるための整備も、コツコツ進めています。

今は、田んぼを耕しています。

この先数日、お天気が良さそうなので、1回目の耕起作業は順調に進みそうです。

ブルーベリーの蕾が大きくなってきました。

雪による枝折れで、収穫量は大幅に少なくなってしまいそうです。

タンポポは満開です。

ブルーベリー畑の隣の休耕畑は、栽培してるかのように沢山のタンポポが生えていましたが、

今年は、極僅かしか咲いていません。

ネズミに食べられたのだろうか?

ブルーベリー畑の土手に、草刈り作業用の道を付けました。

これを「犬ばしり」と言います。

写真ではそれほどの斜面に見えないかも知れませんが、立っていられないくらいの斜度です。

草刈りをする時、スパイクを付けても滑り落ちることがあるので、足場を作りました。

ここに限りらず、当地の農地の土手はこんな感じです。

若くもなくなってきましたので、作業時の安全性を高めるための整備も、コツコツ進めています。

稲の芽が出てくれました。

ササニシキです。

亀ノ尾です。

どちらも、良い芽が出てくれました。

たかが芽と思うかもしれませんが、良い芽が出れば、スムーズに成長してくれます。

余り良く無い芽だと、育つのに難儀してしまいます。

良い芽は勝手に伸びてくれますが、そうで無い芽は、育てようと思っても思うように育ってくれません。

良い芽が出てくれたので、まずは一安心です。

春の野の花が見ごろを迎えています。

桜も良いけど、私はこっちの方が好みです。

雪が消えると、知らぬ間に一気に成長して見事な花を咲かせます。

他の草木が芽吹く前に花を咲かせ、草木が生えてくると姿が見えなくなります。

藪になって光も差し込まないような場所でも、草木が芽吹く前に群落を作って見事な花を咲かせます。

一見弱そうに見えて生命力が強く、他者と争わずに生き続ける逞しさが好きです。

ササニシキです。

亀ノ尾です。

どちらも、良い芽が出てくれました。

たかが芽と思うかもしれませんが、良い芽が出れば、スムーズに成長してくれます。

余り良く無い芽だと、育つのに難儀してしまいます。

良い芽は勝手に伸びてくれますが、そうで無い芽は、育てようと思っても思うように育ってくれません。

良い芽が出てくれたので、まずは一安心です。

春の野の花が見ごろを迎えています。

桜も良いけど、私はこっちの方が好みです。

雪が消えると、知らぬ間に一気に成長して見事な花を咲かせます。

他の草木が芽吹く前に花を咲かせ、草木が生えてくると姿が見えなくなります。

藪になって光も差し込まないような場所でも、草木が芽吹く前に群落を作って見事な花を咲かせます。

一見弱そうに見えて生命力が強く、他者と争わずに生き続ける逞しさが好きです。

稲の種まきが無事終わり、田んぼの作業に取り掛かります。

田んぼを見回ってみたら、イノシシに畔を壊され、水路が埋められていました。

まずは、水路の泥上げです。

まだ、雪が残る田んぼもあります。

雪が残る季節ですが、今年は早々に桜が咲きました。

今日、煎餅を食べていた兄ちゃんの歯が抜けました。

田んぼを見回ってみたら、イノシシに畔を壊され、水路が埋められていました。

まずは、水路の泥上げです。

まだ、雪が残る田んぼもあります。

雪が残る季節ですが、今年は早々に桜が咲きました。

今日、煎餅を食べていた兄ちゃんの歯が抜けました。

長男が小学校に入学しました。

保育園から一緒だった10名だけの小さなクラスです。

ランドセルが重いと言いながら通っています。

小学校に入っても、家では弟とドジョウすくいごっこです。

弟は、鼻穴にビーズを詰めて取れず、病院に行きました。

結果、鼻穴にビーズは無く、鼻ではなく、耳の掃除をしてくれたとのこと。

笑い話で済んで良かったです。

保育園から一緒だった10名だけの小さなクラスです。

ランドセルが重いと言いながら通っています。

小学校に入っても、家では弟とドジョウすくいごっこです。

弟は、鼻穴にビーズを詰めて取れず、病院に行きました。

結果、鼻穴にビーズは無く、鼻ではなく、耳の掃除をしてくれたとのこと。

笑い話で済んで良かったです。

3月31日は日柄が良かったので、塩水選を行いました。

自然相手の物事は、人為でどうにもならないこともありますので、神様仏様頼みで縁起を担ぎます。

塩水選(えんすいせん)は、塩水に種もみを入れ、浮いた籾米を取り除きます。

沈んだ籾米を種もみとします。

↓写真は、籾米を塩水に入れた状態です。

↓浮いた種もみを除いた状態です。全部取り切っていないので、浮いた籾米を丁寧に取り除きます。

当農場では、より充実した種もみを使用するため、通常の塩分濃度よりかなり濃い1.17です。

この濃度だと、通常栽培の籾米は、全て浮いてしまうぐらいです。

当農場の籾米は、この濃度でも沈みます。

稲作は、苗半作、苗八分作などと言われるように、苗の出来が結果を大きく左右します。

良い苗の元は良い種です。

種もみの選別基準を厳しくすれば、籾米を多く準備しなければならなくなりますが、種の選別を重視しています。

この後、田んぼの土を溶かした水に種もみを2日浸けて、田んぼの微生物を種もみに棲まわせます。

多様な微生物が棲みつくことで、特定の病害菌の増殖を抑制します。

自然相手の物事は、人為でどうにもならないこともありますので、神様仏様頼みで縁起を担ぎます。

塩水選(えんすいせん)は、塩水に種もみを入れ、浮いた籾米を取り除きます。

沈んだ籾米を種もみとします。

↓写真は、籾米を塩水に入れた状態です。

↓浮いた種もみを除いた状態です。全部取り切っていないので、浮いた籾米を丁寧に取り除きます。

当農場では、より充実した種もみを使用するため、通常の塩分濃度よりかなり濃い1.17です。

この濃度だと、通常栽培の籾米は、全て浮いてしまうぐらいです。

当農場の籾米は、この濃度でも沈みます。

稲作は、苗半作、苗八分作などと言われるように、苗の出来が結果を大きく左右します。

良い苗の元は良い種です。

種もみの選別基準を厳しくすれば、籾米を多く準備しなければならなくなりますが、種の選別を重視しています。

この後、田んぼの土を溶かした水に種もみを2日浸けて、田んぼの微生物を種もみに棲まわせます。

多様な微生物が棲みつくことで、特定の病害菌の増殖を抑制します。

稲の種まきまで1か月有りますが、育苗ハウスの準備を始めています。

豪雪でパイプハウスの一部を潰されてしまいましたので、その補修作業もありますが、

まずは、除雪作業です。

全部の雪を全て除雪するのは大変ですので、雪が消えやすいように雪割して置きます。

雪を割っておけば、雪の表面積が増えて消えやすくなります。

今年は雪が多いので、今から除雪作業を始めても、

ハウスが使える程度にまで雪が消えるのは、種まきギリギリだと思います。

そろそろ、種の準備作業も始めます。

豪雪でパイプハウスの一部を潰されてしまいましたので、その補修作業もありますが、

まずは、除雪作業です。

全部の雪を全て除雪するのは大変ですので、雪が消えやすいように雪割して置きます。

雪を割っておけば、雪の表面積が増えて消えやすくなります。

今年は雪が多いので、今から除雪作業を始めても、

ハウスが使える程度にまで雪が消えるのは、種まきギリギリだと思います。

そろそろ、種の準備作業も始めます。

樹を伐採して薪を作りました。

雪が無ければ伐採、搬出できない場所の樹を伐採しました。

谷からソリで運び上げなければならず、ようやく搬出しました。

作業が終わり、チェンソーなどの道具類を片付けている時にぎっくり腰となり、静養中です。

割った薪は、雪が解けてから積んで乾燥させておきます。

もう一本大きな樹を倒しましたが、予定していた方向から少しずれて谷底方面に転がり、

搬出を断念しました。あ~、勿体無い。

電線を避けてロープで引っ張りながら倒したのですが、電線に行かなかっただけ良しとします。

雪が無ければ伐採、搬出できない場所の樹を伐採しました。

谷からソリで運び上げなければならず、ようやく搬出しました。

作業が終わり、チェンソーなどの道具類を片付けている時にぎっくり腰となり、静養中です。

割った薪は、雪が解けてから積んで乾燥させておきます。

もう一本大きな樹を倒しましたが、予定していた方向から少しずれて谷底方面に転がり、

搬出を断念しました。あ~、勿体無い。

電線を避けてロープで引っ張りながら倒したのですが、電線に行かなかっただけ良しとします。

冬の峠を越え、春めいて来ました。

息子たちは、雪の上で水遊びです。

水は、山水なので、出しっぱなしの使い放題。

最初は大人しく遊んでいるのですが、楽しくてテンションが上がってくると、水の掛け合いを始めてしまいます。

この時期ですので、そうなると強制終了です。

さて、私は、薪にするための樹を切っています。

田んぼの周辺に大きくなって日陰を作る樹がありますので、それを伐採して薪にします。

まだ雪が2m程度ありますが、この雪があるからこそ伐採出来る場所もあります。

雪があれば、背丈の低い木が雪の下になって作業しやすくなったり、運搬出来るようになったりします。

あと、一週間ぐらいは掛かるかな。

息子たちは、雪の上で水遊びです。

水は、山水なので、出しっぱなしの使い放題。

最初は大人しく遊んでいるのですが、楽しくてテンションが上がってくると、水の掛け合いを始めてしまいます。

この時期ですので、そうなると強制終了です。

さて、私は、薪にするための樹を切っています。

田んぼの周辺に大きくなって日陰を作る樹がありますので、それを伐採して薪にします。

まだ雪が2m程度ありますが、この雪があるからこそ伐採出来る場所もあります。

雪があれば、背丈の低い木が雪の下になって作業しやすくなったり、運搬出来るようになったりします。

あと、一週間ぐらいは掛かるかな。

子供たちが休みだったので、田んぼの水の水源地、「貝沼」に散歩に行きました。

散歩とは言っても、雪山を歩いていくので、ちょっとした冬山登山です。

貝沼は、四季を通じて子供たちを連れて行って遊ばせている場所で、子供たちのお気に入りの場所です。

今回も、子供たちが行きたいと言ったので、連れて行く事にしました。

自宅からスノーシューを履いて雪山を登ること30分ほどで、貝沼に到着です。

貝沼は、厚い雪に覆われて、歩けるようになっています。

当地では、水が氷るのではなく、膨大な雪で沈まなくなる感じです。

雪の一番下には、2cm程度の氷があるだけです。

子供たちは、穴を開けようと雪を掘って遊んでいました。

昔は、ワカサギ釣りで賑わっていましたが、ブラックバスが増えてワカサギが姿を消してしまいました。

海老もいたのですが、海老も姿を消してしまいました。

子供たちにも、以前の貝沼を見せたかったな~。

散歩とは言っても、雪山を歩いていくので、ちょっとした冬山登山です。

貝沼は、四季を通じて子供たちを連れて行って遊ばせている場所で、子供たちのお気に入りの場所です。

今回も、子供たちが行きたいと言ったので、連れて行く事にしました。

自宅からスノーシューを履いて雪山を登ること30分ほどで、貝沼に到着です。

貝沼は、厚い雪に覆われて、歩けるようになっています。

当地では、水が氷るのではなく、膨大な雪で沈まなくなる感じです。

雪の一番下には、2cm程度の氷があるだけです。

子供たちは、穴を開けようと雪を掘って遊んでいました。

昔は、ワカサギ釣りで賑わっていましたが、ブラックバスが増えてワカサギが姿を消してしまいました。

海老もいたのですが、海老も姿を消してしまいました。

子供たちにも、以前の貝沼を見せたかったな~。