月別一覧

水源地「貝沼」(かいぬま)

噴火で出来たカルデラ湖です。

豊かな森が育む水と、

湖底からの湧き水で潤います。

山の農場だより

660件

穏やかな天気で助かっていましたが、また降ってきました。

我が家の家の前は、雪の壁が出来ています。

雪の壁の横に立っているのは、4歳の息子です。

何メートルあるんだろう。

雪の重みで襖が開かなくなったので、明日は、今シーズン6回目の屋根の雪降ろしの予定です。

我が家の家の前は、雪の壁が出来ています。

雪の壁の横に立っているのは、4歳の息子です。

何メートルあるんだろう。

雪の重みで襖が開かなくなったので、明日は、今シーズン6回目の屋根の雪降ろしの予定です。

昨日、一昨日は大荒れの天気でした。

それでも子供たちは、元気に雪かきをしてくれます。

二人とも雪かきが大好きで、そりに乗って遊ぼうといっても、雪かきがしたいと言って雪かきをします。

子供たちは、雪が大好きですね~。

大人は、大荒れでも、思ったより雪の量が少なくて助かりました。

年末年始の大雪でどうなるかと思いましたが、今の時期でこの雪の量であれば、平年並みです。

これから2週間ぐらいが冬のピークになりますので、積み増しはあると思いますが、年末年始のような怖さは有りません。

降りだすと止まらないので、安心は出来ませんけどね。

それでも子供たちは、元気に雪かきをしてくれます。

二人とも雪かきが大好きで、そりに乗って遊ぼうといっても、雪かきがしたいと言って雪かきをします。

子供たちは、雪が大好きですね~。

大人は、大荒れでも、思ったより雪の量が少なくて助かりました。

年末年始の大雪でどうなるかと思いましたが、今の時期でこの雪の量であれば、平年並みです。

これから2週間ぐらいが冬のピークになりますので、積み増しはあると思いますが、年末年始のような怖さは有りません。

降りだすと止まらないので、安心は出来ませんけどね。

息子たちは、保育園から帰ってくると、暗くなるまで雪遊びです。

この頃、雪が小康状態で気温も高めなので、雪が締まって雪の上も歩きやすくなっています。

ウサギの足跡を追いかけて探検したり、寝っ転がって何かやっています。

私は、セリの収穫作業が終わって農作業が一段落ついたので、これからは、子供たちと一緒に雪遊びを楽しみます。

セリの収穫作業が終わると、4月から続いた農作業の終わりとなります。

これから3月末頃までは、冬休み気分で体を休ませながら雑務を処理したり、来年度の農作業計画を考えて行きます。

まずは、家の周りの除雪をしないと屋根の雪を下す場所が無いので、除雪してからです。

休みが休みになりませんね~。

この頃、雪が小康状態で気温も高めなので、雪が締まって雪の上も歩きやすくなっています。

ウサギの足跡を追いかけて探検したり、寝っ転がって何かやっています。

私は、セリの収穫作業が終わって農作業が一段落ついたので、これからは、子供たちと一緒に雪遊びを楽しみます。

セリの収穫作業が終わると、4月から続いた農作業の終わりとなります。

これから3月末頃までは、冬休み気分で体を休ませながら雑務を処理したり、来年度の農作業計画を考えて行きます。

まずは、家の周りの除雪をしないと屋根の雪を下す場所が無いので、除雪してからです。

休みが休みになりませんね~。

今年は、大雪で散々です。

新年早々、車を雪の壁にぶつけて凹ませるし、屋根から落ちた大きな雪庇で車庫のシャッターを壊すし、

稲の育苗ハウスも潰してしまいまいました。

雪の積雪量自体は、まだまだ積もる年がありますが、一気に降られて管理する余裕がありませんでした。

一度目のドカ雪の際は、パイプハウスに雪が乗らなかったので、二度目のドカ雪の時に確認しなかったのです。

二度目は少し湿った雪だったので、それが、骨組みだけのパイプハウスにも積もったようです。

実は、雪降ろしで、屋根からも落ちました。

滑り止めの無い滑らせるタイプの屋根だったのですが、寒くて滑らなかったので、やむを得ず雪降ろしに上がりました。

かなり気を付けていたのですが、足元にサクッとスノーダンプを差し込んだ時、一気に屋根の雪もろとも滑り落ちました。

正確には、一緒に滑り落ちると危険なので、滑り落ちる雪から遠くにジャンプします。

今年は、雪の重みで家の軒先を折ってしまった家や、潰れた家も多いです。

冬は、まだまだ序盤、参ったな~といった感じです。

もう2~3日でセリの収穫が終わるので、しばらく、家の周りとパイプハウスの除雪に専念したいと思います。

新年早々、車を雪の壁にぶつけて凹ませるし、屋根から落ちた大きな雪庇で車庫のシャッターを壊すし、

稲の育苗ハウスも潰してしまいまいました。

雪の積雪量自体は、まだまだ積もる年がありますが、一気に降られて管理する余裕がありませんでした。

一度目のドカ雪の際は、パイプハウスに雪が乗らなかったので、二度目のドカ雪の時に確認しなかったのです。

二度目は少し湿った雪だったので、それが、骨組みだけのパイプハウスにも積もったようです。

実は、雪降ろしで、屋根からも落ちました。

滑り止めの無い滑らせるタイプの屋根だったのですが、寒くて滑らなかったので、やむを得ず雪降ろしに上がりました。

かなり気を付けていたのですが、足元にサクッとスノーダンプを差し込んだ時、一気に屋根の雪もろとも滑り落ちました。

正確には、一緒に滑り落ちると危険なので、滑り落ちる雪から遠くにジャンプします。

今年は、雪の重みで家の軒先を折ってしまった家や、潰れた家も多いです。

冬は、まだまだ序盤、参ったな~といった感じです。

もう2~3日でセリの収穫が終わるので、しばらく、家の周りとパイプハウスの除雪に専念したいと思います。

明けましておめでとうございます。

今年も、よろしくお願い致します。

年末年始は雪に埋もれております。

昨シーズンは、記録的に雪の少ない年でしてた。

今シーズンは、昨年の分もまとめて降っているような感じで、既に3~4回屋根の雪降ろしをしました。

子供たちは、除雪車が作った雪山が遊び場になり、冒険ごっこに夢中です。

除雪作業が大好きなので、除雪作業も手伝ってくれます。

私の年末年始は、毎度の事務作業です。

年末の忙しさに放っておいた通知などを確認し、各種提出書類の作成に追われます。

子供たちの「遊んで~」攻撃と、除雪作業、屋根の雪降ろし作業もあるので、さっぱり進みません。

それでも、1月2日からセリの収獲作業を再開しました。

1月20日頃までで終われると思うので、早く片付けてからゆっくり休みます。

年末年始は、休む間もなく過ぎ去ります。

それでは、皆様にとって良い一年でありますように。

今年も、よろしくお願い致します。

年末年始は雪に埋もれております。

昨シーズンは、記録的に雪の少ない年でしてた。

今シーズンは、昨年の分もまとめて降っているような感じで、既に3~4回屋根の雪降ろしをしました。

子供たちは、除雪車が作った雪山が遊び場になり、冒険ごっこに夢中です。

除雪作業が大好きなので、除雪作業も手伝ってくれます。

私の年末年始は、毎度の事務作業です。

年末の忙しさに放っておいた通知などを確認し、各種提出書類の作成に追われます。

子供たちの「遊んで~」攻撃と、除雪作業、屋根の雪降ろし作業もあるので、さっぱり進みません。

それでも、1月2日からセリの収獲作業を再開しました。

1月20日頃までで終われると思うので、早く片付けてからゆっくり休みます。

年末年始は、休む間もなく過ぎ去ります。

それでは、皆様にとって良い一年でありますように。

大雪で既に2回、本気の屋根の雪降ろしをしました。

余り積もっていなくても、年を越す前に念のため下ろす準備体操的な雪降ろしの年もあります。

準備体操的な雪降ろしではなく、私の肩程、おおよそ150cm積もった雪を2回下ろしました。

本気というか、これだけ積もらせて下ろすことも稀な雪降ろしを年内に2回もした事は有りません。

屋根によっては、本気を2回、これからの大雪に備えた3回目の雪降ろしをした屋根もあります。

朝は雨が降って暖かかったのですが、お昼頃から雪に変わり、とうとう吹雪いて来ました。

週間天気予報では、最高気温もマイナスの日が続く予報ですので、どうなるか戦々恐々です。

先日の大雪では、朝、除雪車が来て、お昼にはひざ上まで雪が積もり、車が走られなくなりました。

年末年始の大雪はどうなることか。

さて、今年も大変お世話になりました。

新型コロナの一年と言って良いと思いますが、私は家と田んぼと畑、時々山に居るので、日常は特に変わりませんでした。

地元温泉に通っている父母と、保育園に通う子供たちは、自粛で少々息苦しさを感じたかもしれません。

来年は、終息の目途が付けられるところまで進んでくれたらと願っております。

農業は、極端な気象や、鳥獣害に悩まされました。

今後も様々な課題を抱えながら、それらを受け入れ、柔軟に対応して行きたいと思います。大変ですけどね。

来年もコツコツです。

それでは、ご健康で、良いお年をお迎えくださいませ。

余り積もっていなくても、年を越す前に念のため下ろす準備体操的な雪降ろしの年もあります。

準備体操的な雪降ろしではなく、私の肩程、おおよそ150cm積もった雪を2回下ろしました。

本気というか、これだけ積もらせて下ろすことも稀な雪降ろしを年内に2回もした事は有りません。

屋根によっては、本気を2回、これからの大雪に備えた3回目の雪降ろしをした屋根もあります。

朝は雨が降って暖かかったのですが、お昼頃から雪に変わり、とうとう吹雪いて来ました。

週間天気予報では、最高気温もマイナスの日が続く予報ですので、どうなるか戦々恐々です。

先日の大雪では、朝、除雪車が来て、お昼にはひざ上まで雪が積もり、車が走られなくなりました。

年末年始の大雪はどうなることか。

さて、今年も大変お世話になりました。

新型コロナの一年と言って良いと思いますが、私は家と田んぼと畑、時々山に居るので、日常は特に変わりませんでした。

地元温泉に通っている父母と、保育園に通う子供たちは、自粛で少々息苦しさを感じたかもしれません。

来年は、終息の目途が付けられるところまで進んでくれたらと願っております。

農業は、極端な気象や、鳥獣害に悩まされました。

今後も様々な課題を抱えながら、それらを受け入れ、柔軟に対応して行きたいと思います。大変ですけどね。

来年もコツコツです。

それでは、ご健康で、良いお年をお迎えくださいませ。

一週間前に山のナメコを採りに行ったばかりなのに、もう真冬です。

立派な雪庇です。

降りだしたら降り止まず、降りだして3日目で屋根の雪降ろしをしました。

私の肩ぐらい積もっていましたので、1m50cmぐらいの積雪です。

その後も降り止まず、最初に雪降ろしをした屋根は、もう2回目の雪降ろしをしました。

大人は労働を伴うのでうんざりですが、子供達は元気です。

毎日、保育園のお迎えのバスが来るまで雪かきです。

雪遊びというより、二人とも、雪かきが大好きです。

除雪と、屋根の雪降ろしと、セリの収獲作業で、あっと言う間に1日が終わってしまいます。

年賀状は、今年も年を越してからになりそうです。

立派な雪庇です。

降りだしたら降り止まず、降りだして3日目で屋根の雪降ろしをしました。

私の肩ぐらい積もっていましたので、1m50cmぐらいの積雪です。

その後も降り止まず、最初に雪降ろしをした屋根は、もう2回目の雪降ろしをしました。

大人は労働を伴うのでうんざりですが、子供達は元気です。

毎日、保育園のお迎えのバスが来るまで雪かきです。

雪遊びというより、二人とも、雪かきが大好きです。

除雪と、屋根の雪降ろしと、セリの収獲作業で、あっと言う間に1日が終わってしまいます。

年賀状は、今年も年を越してからになりそうです。

13日から、本格的な冬到来の予報になりましたので、今シーズン最後のキノコ狩りに行ってきました。

こんな時期に山に行くことは無いのですが、まだ小さいつぼみのナメコを見つけていたので、育つのを待っての収穫です。

丁度、採り頃の立派なナメコに育ってくれていました。

これまで、キノコ目当てでは2~3回ぐらいしか山に入ったことは有りませんでした。

今年は、家の近くの山が豊作で、行くたびに、収穫するには勿体無い小さなキノコを見つけられたので、毎週山に行くような感じでした。

山は楽しいですね~。

こんな時期に山に行くことは無いのですが、まだ小さいつぼみのナメコを見つけていたので、育つのを待っての収穫です。

丁度、採り頃の立派なナメコに育ってくれていました。

これまで、キノコ目当てでは2~3回ぐらいしか山に入ったことは有りませんでした。

今年は、家の近くの山が豊作で、行くたびに、収穫するには勿体無い小さなキノコを見つけられたので、毎週山に行くような感じでした。

山は楽しいですね~。

里にも雪が降り始め、霜が降りる日も多くなり、冬が近づいてきています。

セリの収獲、冬支度がありますし、山は秋の幸の季節なので、気になって仕方ありません。

セリも霜で凍みてしまいます。

霜が溶けるまで収穫出来ませんし、選別で除かなければならないものも増えてきます。

でも、寒さが厳しくなってくると、セリは自分を守るために体内物質の濃度を高めて凍みにくくするため、美味しくなります。

ちょっとした隙間を見つけて、山を散策しています。

これは、ムキダケです。枯れ木いっぱいに生えていました。

名前の通り、表面の皮を向いて食べるキノコです。

ナメコも少し収獲出来ました。

山といっても、家の前の山や、家から車と徒歩で15分くらいの場所ですが、

日が短くて、あっという間に一日が終わってしまうので、中々行けないのがもどかしいですね~。

田んぼの仕事は区切りを付けましたが、時々見に行っています。

田んぼの畔が、イノシシに壊されていました。春まで被害が少ないことを祈るばかりです。

既に、畔が全部掘り崩されて平らにされている田んぼもあります。

セリの収獲、冬支度がありますし、山は秋の幸の季節なので、気になって仕方ありません。

セリも霜で凍みてしまいます。

霜が溶けるまで収穫出来ませんし、選別で除かなければならないものも増えてきます。

でも、寒さが厳しくなってくると、セリは自分を守るために体内物質の濃度を高めて凍みにくくするため、美味しくなります。

ちょっとした隙間を見つけて、山を散策しています。

これは、ムキダケです。枯れ木いっぱいに生えていました。

名前の通り、表面の皮を向いて食べるキノコです。

ナメコも少し収獲出来ました。

山といっても、家の前の山や、家から車と徒歩で15分くらいの場所ですが、

日が短くて、あっという間に一日が終わってしまうので、中々行けないのがもどかしいですね~。

田んぼの仕事は区切りを付けましたが、時々見に行っています。

田んぼの畔が、イノシシに壊されていました。春まで被害が少ないことを祈るばかりです。

既に、畔が全部掘り崩されて平らにされている田んぼもあります。

今は、山が楽しい時期です。

仕事の合間、ちょっと山に入ったら「あかもだし」と「かっくれ」がありました。

写真は「あかもだし」です。出汁が出て、最高に美味しいみそ汁になります。

山間地の田んぼは、作業効率が良くなかったり、作業に身の危険を感じるような部分が沢山あります。

稲を植えていない時期は、そういった部分をコツコツ整備しています。

それと同時に、セリの収獲や冬支度があるので、年末まで忙しい日々が続きます。

もっと山歩きをしたいのですが、行けないのがもどかしい時期でもあります。

写真は手小出しいっぱいにキノコが採れましたが、自宅から車で3分、ほんの20分山を覗いただけです。

山の幸はありがたいですね。

仕事の合間、ちょっと山に入ったら「あかもだし」と「かっくれ」がありました。

写真は「あかもだし」です。出汁が出て、最高に美味しいみそ汁になります。

山間地の田んぼは、作業効率が良くなかったり、作業に身の危険を感じるような部分が沢山あります。

稲を植えていない時期は、そういった部分をコツコツ整備しています。

それと同時に、セリの収獲や冬支度があるので、年末まで忙しい日々が続きます。

もっと山歩きをしたいのですが、行けないのがもどかしい時期でもあります。

写真は手小出しいっぱいにキノコが採れましたが、自宅から車で3分、ほんの20分山を覗いただけです。

山の幸はありがたいですね。

子供たちと裏山を散歩です。

美味しそうなキノコがあったので、沢山採ってきて調べたら毒キノコでした。

見た目も匂いも美味しそうだったのに残念です。

通常、特徴のはっきりした美味しいキノコは食べますが、判別が難しいキノコは食べません。

多分、食べられるものもあると思いますが、食中毒になるのも怖いですしね。

今年は、キノコの食中毒が多いようです。

お店で売られていたのが毒キノコだった例もあります。

食べられるキノコと似た毒キノコもあるので、混ざったりすると間違うこともあります。

今日は雨ですが、先日初霜が降りました。

高い山の紅葉が終わり、里山の紅葉が始まっています。

ようやく田んぼの仕事が一段落し、これからセリの収獲を始めます。

それと、空き時間で家の冬囲いなど、冬支度を進めていきます。

美味しそうなキノコがあったので、沢山採ってきて調べたら毒キノコでした。

見た目も匂いも美味しそうだったのに残念です。

通常、特徴のはっきりした美味しいキノコは食べますが、判別が難しいキノコは食べません。

多分、食べられるものもあると思いますが、食中毒になるのも怖いですしね。

今年は、キノコの食中毒が多いようです。

お店で売られていたのが毒キノコだった例もあります。

食べられるキノコと似た毒キノコもあるので、混ざったりすると間違うこともあります。

今日は雨ですが、先日初霜が降りました。

高い山の紅葉が終わり、里山の紅葉が始まっています。

ようやく田んぼの仕事が一段落し、これからセリの収獲を始めます。

それと、空き時間で家の冬囲いなど、冬支度を進めていきます。

稲刈りが無事終了し、早々、田んぼの排水性を改善するため、暗渠を入れる作業をしています。

溝を掘って、穴の開いた管をもみ殻で包むような感じで埋めます。

もみ殻はろ過材の役目で、管に泥などが入らないようにします。

山間地の階段状の田んぼは、山側が乾きにくく、耕起作業や稲刈りに難儀します。

暗渠を入れることで、田んぼの物理性の改善、作業性の改善が期待出来ます。

息子たちの保育園で、運動会が行われました。

コロナの影響で規模縮小し、1時間程度の運動会でしたが、息子たちの頑張りを見られてよかったです。

まだ稲刈り中でしたが、かけっこで1位になったら回転寿司に連れていく約束をしました。

惜しくも2位でしたので、終了後は早々家に帰って稲刈りをしました。

稲刈りを進められて良かったのですが、ちょっと残念でした。

田んぼにカモシカが来ていました。

いつも現れるカモシカ、ゆっくり近づけば逃げません。

人里にいるカモシカは、人の近くにいることを自覚しています。

山奥にいるカモシカは、自分の縄張りに人が来ると足を踏み鳴らして威嚇して来るので、怖くて近寄れません。

カモシカも、他の動物も、以前より人間への距離が近くなって来ました。

農家としては農作物の被害が増えるので困ったことです。

溝を掘って、穴の開いた管をもみ殻で包むような感じで埋めます。

もみ殻はろ過材の役目で、管に泥などが入らないようにします。

山間地の階段状の田んぼは、山側が乾きにくく、耕起作業や稲刈りに難儀します。

暗渠を入れることで、田んぼの物理性の改善、作業性の改善が期待出来ます。

息子たちの保育園で、運動会が行われました。

コロナの影響で規模縮小し、1時間程度の運動会でしたが、息子たちの頑張りを見られてよかったです。

まだ稲刈り中でしたが、かけっこで1位になったら回転寿司に連れていく約束をしました。

惜しくも2位でしたので、終了後は早々家に帰って稲刈りをしました。

稲刈りを進められて良かったのですが、ちょっと残念でした。

田んぼにカモシカが来ていました。

いつも現れるカモシカ、ゆっくり近づけば逃げません。

人里にいるカモシカは、人の近くにいることを自覚しています。

山奥にいるカモシカは、自分の縄張りに人が来ると足を踏み鳴らして威嚇して来るので、怖くて近寄れません。

カモシカも、他の動物も、以前より人間への距離が近くなって来ました。

農家としては農作物の被害が増えるので困ったことです。

今日は雨で稲刈が中断です。

昨日は曇りでしたが無風のため朝露が落ちず稲刈が出来ませんでした。

一昨日はコンバインの修理のため稲刈が出来ませんでした。

明日以降は良い天気が続く予報ですので、明日から稲刈が再開出来る予定です。

でも、今日は結構な雨量なので、田んぼに水が溜まるようだと、明日も稲刈が出来ないかな?

こちらは、来年使用する種籾です。

頑張って田んぼのヒエを取り切ったのに、新に生えてきたヒエがすぐに大きくなって、ヒエの種も混じってしまいました。

本当に、雑草は強いです。

稲の種は、脱芒機(だつぼうき)と言う機械で種に着いたトゲ(芒 のぎ)を取り除き、風選機と塩水選で選別します。

選別される過程で、ヒエの種などは取り除かれます。

充実した良い種が採れました。

なお、種も、販売しているお米と同じ栽培方法です。

昨日は曇りでしたが無風のため朝露が落ちず稲刈が出来ませんでした。

一昨日はコンバインの修理のため稲刈が出来ませんでした。

明日以降は良い天気が続く予報ですので、明日から稲刈が再開出来る予定です。

でも、今日は結構な雨量なので、田んぼに水が溜まるようだと、明日も稲刈が出来ないかな?

こちらは、来年使用する種籾です。

頑張って田んぼのヒエを取り切ったのに、新に生えてきたヒエがすぐに大きくなって、ヒエの種も混じってしまいました。

本当に、雑草は強いです。

稲の種は、脱芒機(だつぼうき)と言う機械で種に着いたトゲ(芒 のぎ)を取り除き、風選機と塩水選で選別します。

選別される過程で、ヒエの種などは取り除かれます。

充実した良い種が採れました。

なお、種も、販売しているお米と同じ栽培方法です。

稲が美味しい色に染まって来ました。

美味しいお米を収穫するには、収穫適期が有ります。

収穫時期を遅くすれば収量は増えますが、食味は落ちますし、お米の質も落ちます。

ちょっと不思議なのですが、来年の種用にする場合も、食味の刈取り適期に収穫したお米が適しているとされています。

美味しい時期に鳥や動物に食べられて遠くに種を運んでもらい、稲の近くに落ちた種は、競合を減らすため、発芽率が落ちる仕組みなのかも知れません。

もう少しで稲刈スタートです。

美味しいお米を収穫するには、収穫適期が有ります。

収穫時期を遅くすれば収量は増えますが、食味は落ちますし、お米の質も落ちます。

ちょっと不思議なのですが、来年の種用にする場合も、食味の刈取り適期に収穫したお米が適しているとされています。

美味しい時期に鳥や動物に食べられて遠くに種を運んでもらい、稲の近くに落ちた種は、競合を減らすため、発芽率が落ちる仕組みなのかも知れません。

もう少しで稲刈スタートです。

今シーズン最後となる田んぼの畔の草刈りが終わりました。

畔の草刈りは、シーズン中5~6回行います。

当農場では、草刈りに1ヶ月間の労力を取られてしまいます。

草刈りに1ヶ月、田んぼの中の草取りに2ヶ月、計3ヶ月は草対策です。

明日からは、稲刈に向けた準備と、稲刈後の仕事の準備作業を進めます。

畔の草刈りは、シーズン中5~6回行います。

当農場では、草刈りに1ヶ月間の労力を取られてしまいます。

草刈りに1ヶ月、田んぼの中の草取りに2ヶ月、計3ヶ月は草対策です。

明日からは、稲刈に向けた準備と、稲刈後の仕事の準備作業を進めます。

スズメが見えないと思っていましたが、やって来ました大群が。

他にも田んぼがあるのに、当農場の田んぼから離れてくれません。

稲穂は、こんな感じで立ちっぱなしです。

参ったな~。

今日は、家から車で20分、山道を徒歩で30分の所にある大湯滝に行って来ました。

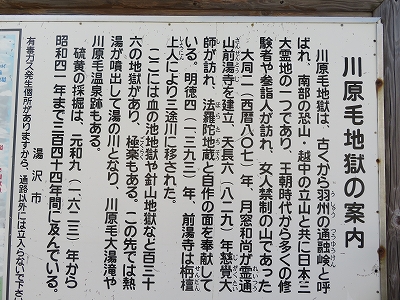

ここは川原毛地獄です。硫黄山で、雪山のように見えます。

川原毛地獄を通り抜けて大湯滝へ。

天候によってお湯加減は異なりますが、今日は40度程度かな。

滝も川も全部温泉、源泉かけ流しです。

当地湯沢市は、湯の沢が地名になっているように、ここだけでなく、各所に天然の湯の沢が有る温泉大国です。

他にも田んぼがあるのに、当農場の田んぼから離れてくれません。

稲穂は、こんな感じで立ちっぱなしです。

参ったな~。

今日は、家から車で20分、山道を徒歩で30分の所にある大湯滝に行って来ました。

ここは川原毛地獄です。硫黄山で、雪山のように見えます。

川原毛地獄を通り抜けて大湯滝へ。

天候によってお湯加減は異なりますが、今日は40度程度かな。

滝も川も全部温泉、源泉かけ流しです。

当地湯沢市は、湯の沢が地名になっているように、ここだけでなく、各所に天然の湯の沢が有る温泉大国です。

今日は、天気予報大外れの集中豪雨です。

季節外れ、連日の30℃越えのため、セリの植え付けタイミングを待っていました。

今日明日、曇りで涼しい予報でしたので、田んぼのヒエ抜きを中断し、昨日から植付の準備を進め、早朝から植付を開始しました。

朝ごはんを食べに家に帰ってきたところ、雷雨の集中豪雨になりました。

あ~、やってしまった。

起きてからも天気予報を確認して植え付けを開始したのに、これまでの準備と植え付けが台無しになってしまいました。

セリは、植え付けのタイミングが大事です。

セリは、田んぼを代掻きして、水がひたひた状態の所に植え付けます。

根っこが付かないうちに大雨などが降って水が溜まると、植え付けたものが浮き上がって流されてしまいます。

少々の雨であれば降った分が順次排水されますが、一気に降られると排水が追い付かず浮き上がって流されてしまうのです。

それに、代掻きしたばかりの土は流されやすく、大事なトロトロ層が流されてしまいます。

雨が降り始めたら天気予報が変わって、今日一日雨予報になりました。

今日は何も出来ないので、明日から仕切り直しです。

あ~、やってしまった。一瞬で台無しです。

自然は容赦有りません。

季節外れ、連日の30℃越えのため、セリの植え付けタイミングを待っていました。

今日明日、曇りで涼しい予報でしたので、田んぼのヒエ抜きを中断し、昨日から植付の準備を進め、早朝から植付を開始しました。

朝ごはんを食べに家に帰ってきたところ、雷雨の集中豪雨になりました。

あ~、やってしまった。

起きてからも天気予報を確認して植え付けを開始したのに、これまでの準備と植え付けが台無しになってしまいました。

セリは、植え付けのタイミングが大事です。

セリは、田んぼを代掻きして、水がひたひた状態の所に植え付けます。

根っこが付かないうちに大雨などが降って水が溜まると、植え付けたものが浮き上がって流されてしまいます。

少々の雨であれば降った分が順次排水されますが、一気に降られると排水が追い付かず浮き上がって流されてしまうのです。

それに、代掻きしたばかりの土は流されやすく、大事なトロトロ層が流されてしまいます。

雨が降り始めたら天気予報が変わって、今日一日雨予報になりました。

今日は何も出来ないので、明日から仕切り直しです。

あ~、やってしまった。一瞬で台無しです。

自然は容赦有りません。

稲の穂が日々垂れて来ています。

雨の天気が一転、雨が降らない高温の日々が続いています。

この時期、時々雨が降ってくれれば、特に水管理をする必要がありません。

今年は、天気予報を見ながら、小まめな水管理に努めています。

稲刈作業時の作業性の関係もあり、水管理は悩ましい所です。

この時期になると、ヒエが稲を追い越して存在感を強めます。

今年の為と言うより、来年以降に種を残さないため、ヒエ取り作業をしています。

ヒエの出来に寄りますが、ヒエ一粒の種から、1万粒の種が出来ます。

正に、一粒万倍です。

雑草の種を出来るだけ残さないようにすることが、来年以降の稲作に繋がります。

暑くて大変ですが、コツコツやっています。

雨の天気が一転、雨が降らない高温の日々が続いています。

この時期、時々雨が降ってくれれば、特に水管理をする必要がありません。

今年は、天気予報を見ながら、小まめな水管理に努めています。

稲刈作業時の作業性の関係もあり、水管理は悩ましい所です。

この時期になると、ヒエが稲を追い越して存在感を強めます。

今年の為と言うより、来年以降に種を残さないため、ヒエ取り作業をしています。

ヒエの出来に寄りますが、ヒエ一粒の種から、1万粒の種が出来ます。

正に、一粒万倍です。

雑草の種を出来るだけ残さないようにすることが、来年以降の稲作に繋がります。

暑くて大変ですが、コツコツやっています。

ササニシキの稲穂が出て来ました。

あきたこまちは稲穂が垂れ始め、ササニシキはもう少しで出揃いそうです。

あきたこまちは9月末頃の稲刈、ササニシキは10月10日前後の稲刈になりまそうです。

アロニアを収穫しています。

あきたこまちは稲穂が垂れ始め、ササニシキはもう少しで出揃いそうです。

あきたこまちは9月末頃の稲刈、ササニシキは10月10日前後の稲刈になりまそうです。

アロニアを収穫しています。

朝露の田んぼです。

田んぼに張り巡らされた蜘蛛の巣にも露が付き、蜘蛛が、田んぼを害虫から守ってくれているのが分かります。

あきたこまちは、もう少しで出穂が完了します。

ササニシキは、昨日の大雨と昨日の高温で一気に稲穂を出して来ました。

8月20日頃までには、稲穂が出揃ってくれそうです。

出穂が思ったより早く、暑い時期に稲穂が出てくれれましたので、まずまずの収穫量が期待出来ます。

田んぼに張り巡らされた蜘蛛の巣にも露が付き、蜘蛛が、田んぼを害虫から守ってくれているのが分かります。

あきたこまちは、もう少しで出穂が完了します。

ササニシキは、昨日の大雨と昨日の高温で一気に稲穂を出して来ました。

8月20日頃までには、稲穂が出揃ってくれそうです。

出穂が思ったより早く、暑い時期に稲穂が出てくれれましたので、まずまずの収穫量が期待出来ます。